長期給付

第1節 長期給付とは

組合員が、一定期間勤務して退職したときや在職中の病気やケガがもとで一定以上の障害の状態になったとき、あるいは不幸にして死亡したときに、老後の生活や残された家族の経済的な支えとして、共済組合が年金や一時金を支給する制度を長期給付という。

なお、詳細については、本手引きのほか地方職員共済組合(本部)ホームページ-年金ガイドを参考のこと。

関連リンク 地方職員共済組合年金ガイド(トップページ)

関連リンク 年金相談Q&A

1.年金制度の概要

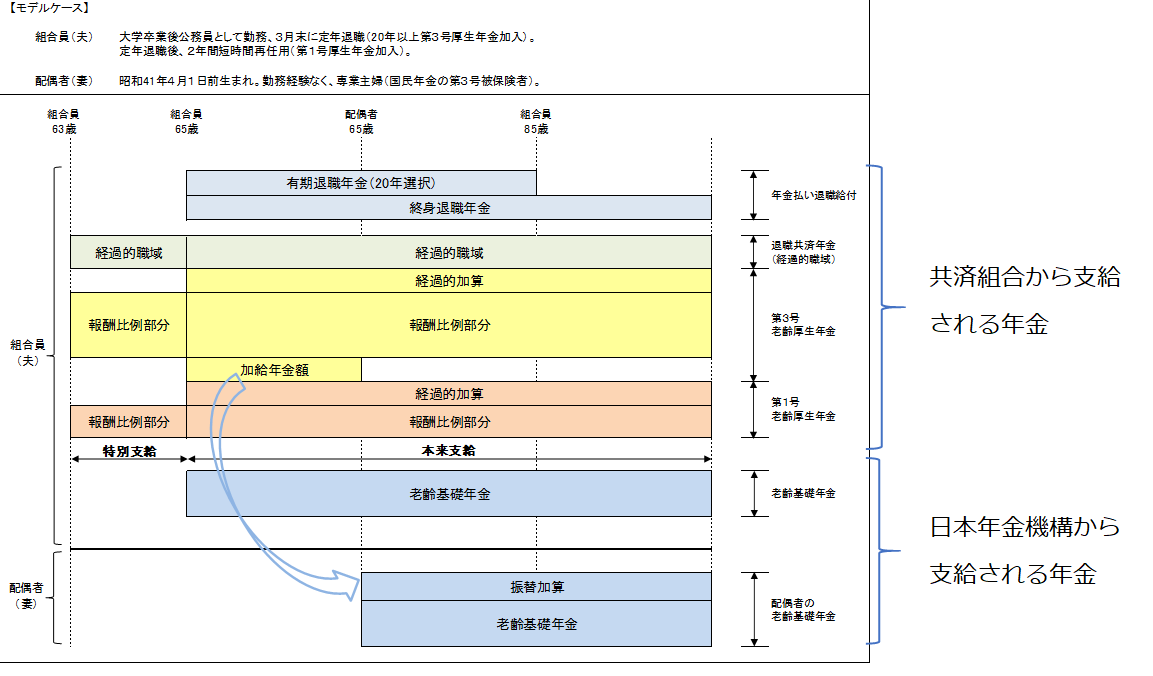

わが国の公的年金制度は、全国民に共通した「国民年金(基礎年金)」と民間サラリーマンや公務員が加入する「厚生年金(被用者年金)」の体系となっている。

関連リンク 地方職員共済組合 概要

2.長期給付の種類

地方公務員の年金及び共済制度を定める法律は、昭和37年12月1日に施行されたが、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)の施行(昭和61年4月1日)に伴い、共済年金は国民年金の基礎年金と併せて支給される給料比例年金となった。

その後、平成27年10月以降は、「被用者年金制度の一元化法」の施行により共済年金は厚生年金に統一となり、職域年金相当部分は廃止され、公的年金とは別枠の新たな年金払い退職給付が創設された。

(1)厚生年金保険給付(法第75条第1項)

| 共済組合からの給付 | (国民年金からの給付) | |

|---|---|---|

| 退職給付 | 特別支給の老齢厚生年金 (生年月日に応じた支給開始年齢からの給付) |

- |

| 本来支給の老齢厚生年金 (65歳からの給付) |

老齢基礎年金 | |

| 障害給付 | 障害厚生年金(1、2、3級) | 障害基礎年金 (1、2級) |

| 障害手当金 | - | |

| 遺族給付 | 遺族厚生年金 |

遺族基礎年金 (子のいる配偶者、子で法律の要件を満たす場合) |

- 一般厚生年金及び私学共済厚生年金の被保険者期間分の厚生年金については、各実施機関から支払われる。

(2)年金払い退職給付(法第76条)

- 平成27年10月以降の組合員期間を有する方に対する給付

| 退職年金 | 終身退職年金 | |

| 有期退職年金 | 支給期間240月 | |

| 支給期間120月 | ||

| 有期退職年金に代わる一時金 | ||

| 整理退職の場合の一時金 | ||

| 遺族に対する一時金 | ||

| 公務障害年金 | ||

| 公務遺族年金 |

(3)被用者年金一元化法の施行に係る給付(被用者年金一元化法附則第60条・第61条)

| 経過的職域加算額 (経過措置による給付) |

旧職域加算退職給付 |

| 旧職域加算障害給付 | |

| 旧職域加算遺族給付 | |

| 一元化法施行日前に給付事由が生じた年金である給付 |

3.年金の請求・決定

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、実施機関(組合)が裁定する。

厚生年金保険給付、年金払い退職給付とも受給権が発生したときから5年間請求が行われない場合には、その権利が「時効」により消滅するので、必ず請求手続きを行うこと。

請求は、年金の種類に応じて、別表の請求書類を提出すること。

関連リンク 地方職員共済組合 年金の請求方法

4.年金の支払

年金の支給は2か月分ずつの額(前月及び前々月分)を、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の年6回の15日に支給される。

5.年金額の計算等

(1)厚生年金保険給付

厚生年金保険給付の額は、被保険者(組合員)期間の月数を「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」を基礎として算定される。

(2)年金払い退職給付

財政方式:積立方式(将来の年金給付に必要な原資を予め保険料で積み立てる方式)

給付設計:キャッシュバランス型(国債利回り等に連動する形で給付水準を決める方式)

保険料率:上限を法定(労使あわせて1.5%)

(3)旧職域加算退職給付

旧職域加算退職給付の額は、組合員期間の月数を「平均給与月額」及び「平均給料月額」を基礎として算定される。

詳しくは本部HP各項を参照のこと。

6.組合員に対する情報提供

| 提供方法 | 送付時期・閲覧方法 | 提供する情報 |

|---|---|---|

| ねんきん定期便 | ・毎年誕生月に送付 | ・公的年金の記録(1階・2階部分) ・他の実施機関分 を含む |

| 地共済年金情報Webサイト | ・インターネットで閲覧 ・ID取得者は常時閲覧可能 |

・地方公務員共済組合に関する年金の記録 ・1階・2階・新3階部分 |

| 給付算定基礎額残高通知書 | ・毎年6月下旬に一斉送付 |

・年金払い退職給付(新3階)の算定基礎となる 給付算定基礎額残高等の記録 ・当組合分 |

第2節 老齢厚生年金

1.概要

被保険者が一定年齢に到達し、労働することができなくなった場合に、その生活の安定を図ることを目的とした給付。

老齢厚生年金は、65歳から支給される「本来支給の老齢厚生年金」と生年月日に応じた支給開始年齢から支給される「特別支給の老齢厚生年金」がある。

関連リンク 地方職員共済組合老齢厚生年金

(参考)

第3節 障害厚生年金

1.概要

被保険者が病気又は負傷の結果、一定程度以上の障害の状態になって労働することができなくなったり、労働能力が制限された場合に、その生活の安定を図ることを目的とした給付。

被保険者である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給される。

また、この障害認定日には障がい程度の要件に該当していないが、その日から 65歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときには「事後重症」の制度が適用されることにより支給される。

関連リンク 地方職員共済組合障害厚生年金

第4節 遺族厚生年金

1.概要

被保険者又は被保険者であった方が死亡した場合に、その遺族の生活の安定を図ることを目的とした給付。

被保険者が在職中又は退職後に死亡したときには、遺族に「遺族厚生年金」が支給される。加えて、子のある配偶者には、「遺族基礎年金」が支給される。

死亡の原因が公務等による場合には、併せて公務遺族年金が支給される。

関連リンク 地方職員共済組合遺族厚生年金

第5節 経過的職域加算額

1.概要

被用者年金制度の一元化にあたり、共済年金のうちの職域年金相当部分(3階部分)が廃止されたことに伴い、1年以上の引き続く平成27年9月までの組合員期間を有する者には、経過措置として支給される。

関連リンク 地方職員共済組合経過的職域加算額

第6節 年金払い退職給付

1.概要

平成27年10月1日の「被用者年金制度の一元化法」の施行により職域年金相当部分が廃止され、公的年金とは別枠の「年金払い退職給付」の制度が創設された。

平成27年10月以降の組合員期間を有する方に対する年金。

- 半分は有期退職年金、半分は終身退職年金(65歳支給、60歳から繰上げ可能)

- 有期退職年金は、10年又は20年支給を選択(一時金の選択も可能)

- 本人死亡の場合は、終身退職年金部分は終了し、有期退職年金の残余部分は遺族に一時金として支給

関連リンク 地方職員共済組合年金払い退職給付

第7節 退職一時金等の返還

1.内容

過去に退職一時金等の支給を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有することとなったときは、原則として、その支給を受けた退職一時金等の額に利息を付して返還することとされている。

利息は、その支給を受けた日の属する月の翌月から、その老齢厚生年金等の受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じて、複利計算の方法によるものとされ、利率は次のとおりとなっている。

| ~H13.3 | 5.5% | H26.4~H27.3 | 2.6% |

| H13.4~H17.3 | 4.0% | H27.4~H28.3 | 1.7% |

| H17.4~H18.3 | 1.6% | H28.4~H29.3 | 2.0% |

| H18.4~H19.3 | 2.3% | H29.4~H30.3 | 2.4% |

| H19.4~H20.3 | 2.6% | H30.4~H31.3 | 2.8% |

| H20.4~H21.3 | 3.0% | R2.4~R5.3 | 1.7% |

| H21.4~H22.3 | 3.2% | R5.4~R7.3 | 1.6% |

| H22.4~H23.3 | 1.8% | R7.4~R8.3 | 1.7% |

| H23.4~H24.3 | 1.9% | R8.4~R9.3 | 2.0% |

| H24.4~H25.3 | 2.0% | R9.4~R11.3 | 2.1% |

| H25.4~H26.3 | 2.2%% |

なお、返還した期間は年金算定期間に算入される。

2.返還の方法

返還は、老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して返還しなければならない。

ただし、老齢厚生年金等の受給権者が、その返還すべき金額を老齢厚生年金等の支給額から控除することにより返還する旨を、老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から60日以内に共済組合に申し出たときは、老齢厚生金金等を支給する都度、その支給額の2分の1を限度として、返還すべき金額に達するまで順次控除していくこととされている。

なお、その返還すべき金額が1,000円未満であるときは、返還を要しない。

3.遺族厚生年金の受給権者の退職一時金等の返還

遺族厚生年金の受給権者についても、上記の返還方法により、死亡した者が返還すべきであった金額(既に返還された金額を除く。)を返還しなければならない。

第8節 年金の支給停止制度等

1.在職老齢年金

(1)働き方と支給停止の対象となる年金額部分

老齢厚生年金を受ける方が厚生年金保険の被保険者等である間は、「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の全部または一部が支給停止されることがある。

また、共済組合員である間は、「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の全部又は一部が支給停止されることがあるほか、「経過的職域加算額」、「年金払い退職給付」の全部が支給停止となる。

| 公務員に再就職した場合 (再任用フルタイム職員を含む) |

民間企業等に再就職した場合 (短期組合員を含む) |

厚生年金未加入 (社会保険の適用要件を満たさない短時間勤務職員を含む) |

|

|---|---|---|---|

| 老齢基礎年金 | 全額支給 | ||

| 老齢厚生年金 (報酬比例部分) |

一部又は全額支給停止の場合あり | 全額支給 | |

| 経過的加算 | 支給停止なし | ||

| 加給年金 | 老齢厚生年金(報酬比例部分)が 全額支給停止の場合、全額停止 |

全額支給 | |

| 経過的 職域加算 |

全額支給停止 | 全額支給 | |

| 年金払い 退職給付 |

全額支給停止 | 全額支給 | |

(2)厚生年金保険の被保険者等である間の一部支給停止

老齢厚生年金を受ける方が、厚生年金保険の被保険者、国会議員又は地方議会議員等又は70歳以上の被用者である間は、その者の標準報酬月額相当額と年金額(基本月額)との合計額に応じて、年金額の全額又は一部が支給停止される。

ア 停止の基準と停止額

基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えるとき

支給停止額

=(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2×12

- 「48万円」については、毎年見直され、1万円単位で改定さる。

| *基本月額: | 老齢厚生年金の額から加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額を除いて12で除して得た額 |

| *総報酬月額相当額: | 標準報酬月額と、過去1年間の標準賞与額を12で除した額を合算して得た額 |

イ 停止の開始

その超えることとなった月の支給分から。

2.年金と雇用保険との調整

(1)基本手当との調整

65歳未満の老齢厚生年金の受給者が、雇用保険法による基本手当(いわゆる失業手当)を受給している間は、老齢厚生年金のうち経過的職域加算額部分を除き支給停止される。

(2)高年齢雇用継続給付との調整

65歳未満の老齢厚生年金の受給者が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給している場合、在職による支給停止に加え、年金の一部が停止される場合がある(標準報酬月額の100分の6に相当する額が最高)。

3.年金の給付制限

組合員又は組合員であった者が禁錮以上の刑に処せられた場合又は停職以上の懲戒処分を受けた場合には、その者が支給を受ける「経過的職域加算額」の額の一部が一定期間支給されない。

また、遺族共済年金(経過的職域加算額)の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときにも、その者が支給を受ける遺族共済年金(経過的職域加算額)の一部が支給されない。

なお、年金払い退職給付の受給者についても、一定期間給付制限の対象となる。

第9節 併給調整

1.公的年金の併給

公的年金制度は、1人1年金が原則であり、複数の年金の受給権を有するときは、原則としていずれかひとつの年金を選択し、他の年金は支給停止になる。

ただし、上記にかかわらず、次のような組合せの場合はそれらの年金を同時に受給することができる。

関連リンク 地方職員共済組合併給調整及び離婚による年金分割

2.年金払い退職給付の併給

年金払い退職給付においても、原則として複数の年金を受ける権利が生じた場合は、一方の年金のみを受給することとなる。支給停止の概要は、以下の表のとおり。

| 停止される年金 | 停止すべき事由 |

|---|---|

| 退職年金 | 公務障害年金を受けることができるとき |

| 公務障害年金 | 退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき |

| 公務遺族年金 | 公務障害年金を受けることができるとき |

第10節 離婚による年金分割

離婚時の分割制度には、「離婚時の年金分割制度(合意分割という)」と「国民年金の第3号被保険者期間の年金分割制度(3号分割という)の2種類ある。

1.離婚時の年金分割制度(合意分割制度)

平成19年4月以後に、厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が離婚をした場合に、当事者間の合意または裁判手続により、按分割合を定めた上で、その当事者からの請求によって、当事者それぞれの婚姻期間中の標準報酬総額を比べて、多い方から少ない方へ標準報酬月額と標準賞与額を分割することができる制度。

2.国民年金の第3号被保険者期間の年金分割制度(3号分割制度)

平成20年4月1日以降に被保険者又は被保険者であった者が離婚等をしたときに国民年金第3号被保険者であった者からの請求により、平成20年4月以降の国民年金の第3号被保険者期間に係る2号厚年被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の2分の1を分割することができる制度。

合意分割とは異なり、当事者間での合意は不要。

3.請求期限

年金分割の手続きは、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは行うことができない。

関連リンク 地方職員共済組合 併給調整及び離婚による年金分割

関連リンク 地方職員共済組合 離婚による年金分割

第11節 退職届書

退職により組合員の資格を喪失した者のうち、次のアからウに該当する者は、「退職届書」を共済組合に提出(総務事務システムから入力、提出)が必要となる。

- 組合員期間等が年金の受給資格期間の年数を満たしていない場合

- 年金の受給資格期間の年数は満たしているが、年金の支給開始年齢に達していない場合

- 引き続いて、他の共済組合の組合員となった場合

退職届書を提出した者のうち、(ア)、(イ)に該当する者については、年金の支給開始年齢に達するまでの間、「年金待機者」として登録管理を行う。

(ウ)に該当する者については、転出する共済組合に、年金に関する資料を送付する。

第12節 組合員種別と適用年金制度

1.組合員種別と適用年金制度

| 組合員種別 | 勤務時間 | 適用年金制度 | |

|---|---|---|---|

| ア | (一般)組合員 | フルタイム勤務 | 第3号 厚生年金保険(共済組合) |

| イ | 短期組合員 | 短時間勤務 ※適用要件を満たす場合 |

第1号 厚生年金保険(日本年金機構) |

| ウ | 非加入 | 短時間勤務 | 厚生年金適用なし |

- 週20時間以上勤務、月額賃金8.8万円以上 等

2.資格得喪時の諸手続き

ここでいう「組合員」とは、共済組合の年金適用(第3号 厚生年金保険)の者をいう。

(1)組合員(フルタイム勤務)

諸手続は、総務事務システムから入力し、共済組合に提出する。

| 区分 | 届出書名 | 届出書名 | 添付書類名 | 注意事項 |

|---|---|---|---|---|

| 採 用 |

組合員の資格を取得したとき | 年金加入期間等報告書 | ||

| 採 用 |

共済組合からの年金を受けている者が再び組合員となったとき | 年金受給権者再就職届書 | 年金証書 | 当共済組合の年金受給者が、再び同じ道府県(埼玉県)の組合員となった場合は、年金証書の添付は不要 ※総務事務システム対象外 |

| 喪失 | 組合員の資格を喪失したとき | 退職届書 | 組合員の死亡の場合は不要 |

(2)(参考)短時間勤務職員

諸手続は、次の区分により職員本人又は任用課所で行うことになります。

短期組合員(短時間勤務(適用要件を満たす場合))は、厚生年金保険法の適用となるので、任用課所では勤務地管轄の年金事務所に「厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出すること。

社会保険の適用要件を満たさない短時間勤務職員は、60歳未満の場合、国民年金に加入する。60歳以上の方で国民年金の加入月数が480月未満のときは、当該月数を上限として65歳まで任意加入することができる。

国民年金に加入する場合には、職員本人が居住する市区町村に届け出る手続が必要となる。

第14節 派遣職員・退職派遣者

1.年金の適用関係

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく派遣職員・退職派遣者の年金については、派遣職員の派遣団体における業務は公務とみなされ、また、退職派遣者は継続長期組合員とみなされ、いずれの場合であっても、地方公務員等共済組合法の長期給付(年金)の規定が適用されます。

したがって、派遣職員・退職派遣者が将来受け取ることになる年金額の積算について、一般の県職員と差違が生じることはありません。また、派遣職員・退職派遣者が派遣期間中に業務及び通勤に起因する公務障害年金及び公務遺族年金を受給することになった場合についても同様です。

2.派遣職員

派遣職員は、「公益法人等派遣組合員」として引き続き組合員になることから、派遣されたときは、直ちに「公益法人等派遣組合員該当届」を共済組合に提出(総務事務システムから入力、提出)してください。

派遣職員が帰任したときは、直ちに「公益法人等派遣組合員非該当届」を共済組合に提出(総務事務システムから入力、提出)してください。

派遣職員の仮定給料、掛金率・負担金率及び共済組合への掛金・負担金の納付方法等については、第4章掛金・負担金を参照してください。

3.退職派遣者

退職派遣者は、新たに「継続長期組合員」の資格を取得することになることから、派遣されたときは、直ちに「継続長期組合員資格取得届書」を共済組合に提出(総務事務システムから入力、提出)してください。

退職派遣者が帰任したときは、直ちに「継続長期組合員資格喪失届書」を共済組合に提出(総務事務システムから入力、提出)してください。

退職派遣者の仮定給料、掛金率・負担金率及び共済組合への掛金・負担金の納付方法等については、第4章掛金・負担金を参照してください。